Отдельный пласт культуры любого народа — мифология, которая неразрывно связана с преданиями, образами божеств, героев или существ. Зачастую мифологические образы, которые передавались сквозь поколения из уст в уста, находили своё отражение в обыденных предметах, окружающих человека, будь то резные ставни окон, занавески или одежда. Многочисленной группой вещественных источников, где сохранились изображения сюжетов из восточнославянской мифологии, стала вышивка на предметах из ткани. Интересно, что чаще всего рукодельницы изображали не просто какие-то образы, но в первую очередь те, что, по их мнению, смогли бы защищать и оберегать человека. В числе таких сюжетов изображения берегинь.

Берегини — мифологические персонажи, известные по оригинальным вставкам в древнерусских текстах XIV‒XV веков. Упоминались в «Слове некоего христолюбца», в «Слове св. Иоанна Златоуста», где указано, что язычники поклонялись силам природы, богам и неким сестрицам- берегиням и даже клали им «требы».

Само слово «берегиня» произошло от понятия оберегать и помогать. Этимологию слова исследовал академик Борис Рыбаков. Он писал, что в нём явно прослеживается связь со словом «берег». Автор обосновал идею о том, что культ берегинь появился ещё до неолитической революции, в ту пору, когда охотников пугала водная стихия, а берег был для них нерушимой защитой. Также в своём исследовании автор привёл периодизацию языческих верований славян, где отметил, что культ берегинь просуществовал до XII в.

Интересно, что в различных исследованиях упоминаются берегини во множественном числе и Берегиня в единственном. Существует предположение, что это ещё одно имя Лады — богини-рожаницы, покровительницы семьи, богини весны, пахоты и сева. Она защищала людской род и своё желание оберегать человека распространяла на существ, которых называли берегинями. Также бытует мнение, что «Берегиня» — другое имя Макоши — богини, которая сплетала нити судьбы и тоже помогала человеку.

Многие исследователи считают, что берегинями чаще всего становились девушки, умершие до свадьбы, но писатель и учёный Андрей Кайсаров отмечал, что это неперсонифицированные божества. Более того, он называл берегинями всех богов и существ, женского и мужского рода, которые так или иначе могли помогать человеку: леший, русалки, Семаргл, птицы Алкност, Гамаюн и др.

Функции этих существ до конца не ясны, но сохранились легенды о том, что они показывают путь потерявшимся путникам, выводят из леса заблудившихся. Берегинь было много; они помогали человеку всюду: дома, в лесу, в поле, на воде, оберегали посевы, скотные дворы.

В легендах Берегиня — хранительница домашнего очага. Она ассоциируется с материнством и рождением: защищала детей от болезней, от злых духов, пела им колыбельные песни, рассказывала сказки, навевала сны. Считалось, что Берегиня помогала с браком и семейной жизнью. Берегиня стала олицетворением семейных ценностей, которые соблюдаются на протяжении веков.

Изобразительный образ берегинь сохранился в вышивке. При этом, как отмечают этнографы, на разных территориях их изображали по-разному. Например, на Русском Севере Берегиню, как Великую богиню, принято изображать фигурой женщины с широкой юбкой, с опущенными или поднятыми руками, а вместо головы очень часто вышивали небольшой ромб.

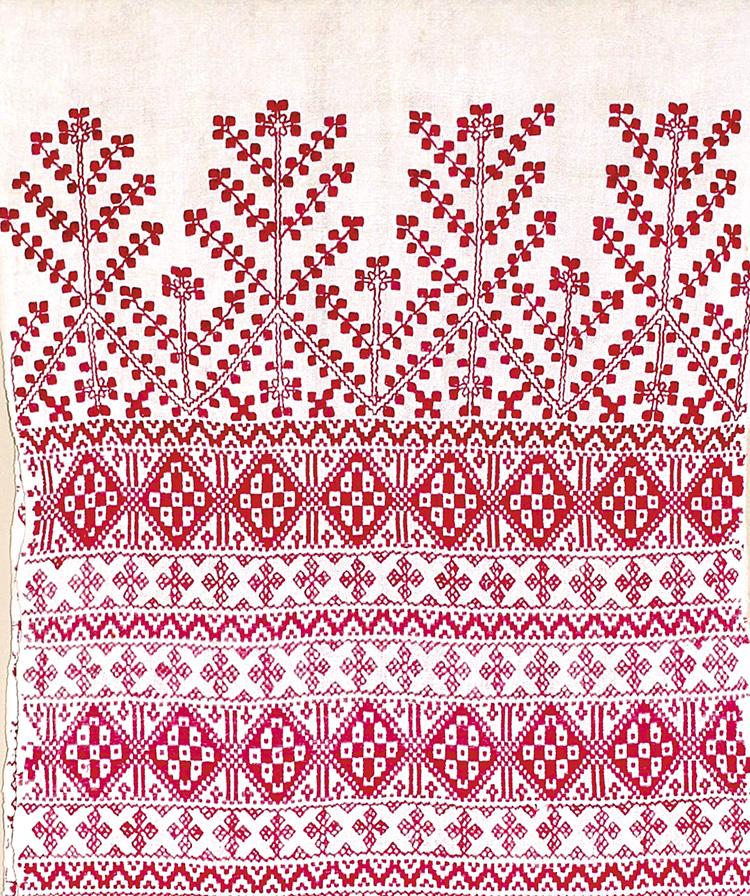

На территории Белгородской области вышивные традиции имеют свою специфику, связанную, прежде всего, с земледелием, поэтому берегиню изображали в виде крепкого цветка. Главная задача берегини — давать и хранить жизнь, у неё просили защиты, благополучия для семьи и, конечно, урожая, ведь жизнь напрямую зависела от того, насколько плодороден будет год. Исходя из такой интерпретации, неудивительно, что божество символически изображали молодыми ростками в качестве символа жизни и плодородия. При этом, как отмечает Борис Рыбаков, такое изображение было общепринятым и самым распространённым на территории расселения славянских племён.

Если сравнивать цветок с фигурой женщины, то, несмотря на очевидную разницу, присутствует и сходство. В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея хранится обширная коллекция рушников, где у берегини-цветка вместо тела — вытянутый стебель, вместо рук — обращённые к небу черешки листьев, а юбка — это большие корни. Пример такого образа божества вышит на рушнике, который был изготовлен в 1860-е годы в селе Волково, Курской губернии (ныне Шебекинский городской округ, Белгородская область). Именно такое изображение берегини стало типичным в белгородской вышивке.

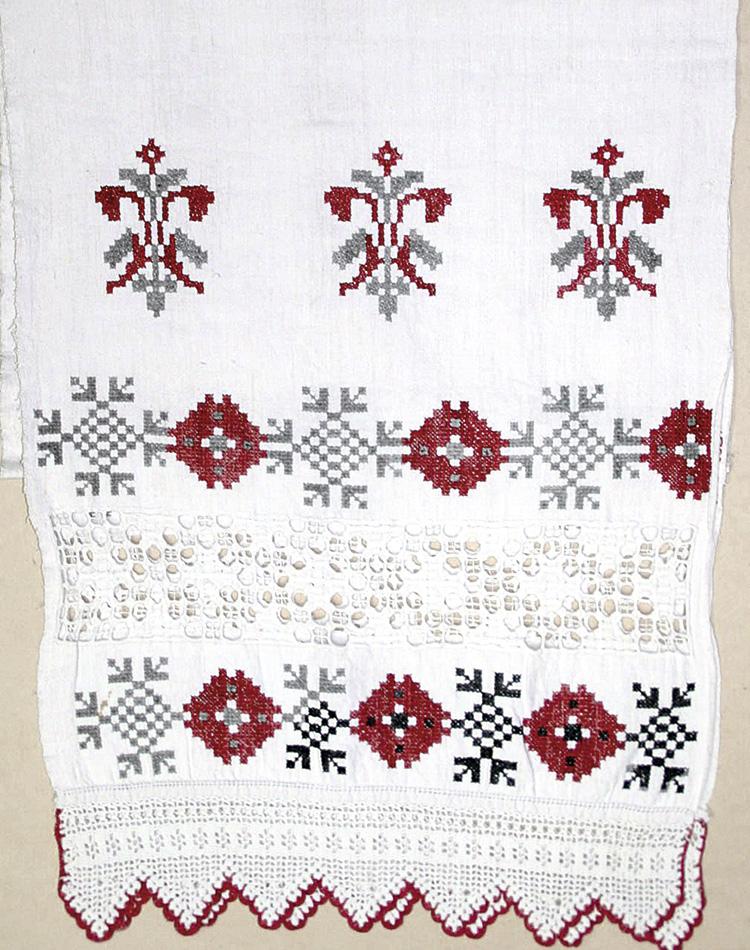

Нетипично украшен рушник-набожник начала XX века из посёлка Ивня Курской губернии (ныне Ивнянский район, Белгородская область). Здесь присутствует несколько чередующихся видов узора. Первый в основе похож на подсвечник, но чуть выше основания ножки расположена широкая женская юбка, а вместо свечи колокольчик, при этом между колокольчиком и юбкой изогнутые в разные стороны завитки, которые напоминают поднятые вверх руки берегини. Второй узор — образ тюльпана: изогнутые лепестки цветка также напоминают очертания ладоней, а вензелеобразное основание — ноги.

Таким образом, изображение берегини стало одним из самых распространённых сюжетов для вышивки. Берегиня — божество, которое по поверьям оберегало человека от различных бед, поэтому изделия, где был вышит этот образ, дополнительно несли функцию оберега. Выделяют несколько типов изображений берегини: в виде женской фигуры или в виде растительного орнамента, чаще всего цветка. В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея в коллекции «Ткани» хранятся рушники конца XIX ‒ нач. XX веков, где берегиня представлена в образе цветка, символизирующего плодородие земли. Именно такой тип изображения закрепился на всей территории Белгородчины.

Татьяна СУВОРОВА,

младший научный сотрудник Белгородского историко-краеведческого музея

ФОТО ИЗ ФОНДОВ БГИКМ