— Ольга Александровна, какой гобелен для вас самый любимый?

— К сожалению, его на выставке нет, но могу показать, как он выглядит (показывает фото. — Авт.). Мне как художнику очень интересно иногда выполнять поставленную задачу, потому что одно дело, когда ты сам себе свои мысли воплощаешь, а другое дело — какой-то запрос от человека, его видение. Мои предыдущие работы увидели люди на сайте, нашли меня и попросили сделать. Это было в Санкт- Петербурге, в частном интерьере, а окна этих апартаментов выходят на Финский залив. И знаете, пазлик совпал во многом тогда. А. Пушкин и его «Медный всадник» меня вдохновили на эту работу. Там ведь такая роза ветров стоит на заливе…

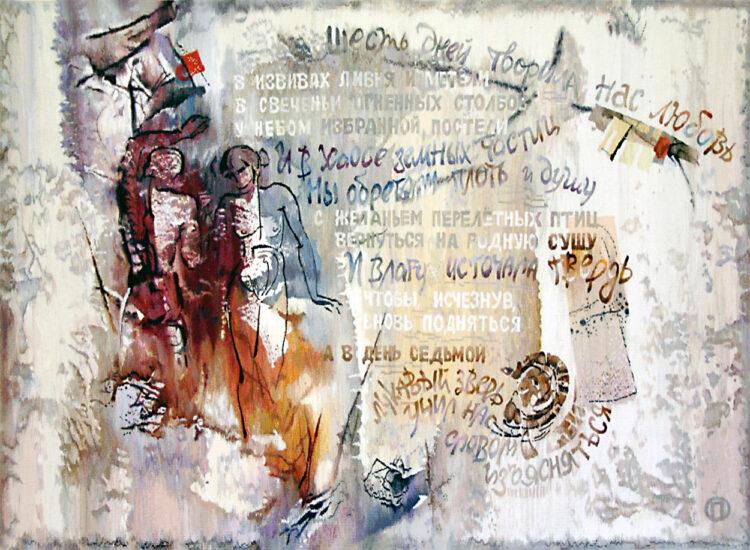

— А что это за строки на этом гобелене?

— Это тайна… Композиция гобелена вдохновлена поэтическими строками Яна Крашека — «Ливень в декабре», Это строчки из моего любимого стихотворения, я знаю его наизусть (читает. — Авт.):

«Шесть дней творила нас любовь

В извивах ливня и метели,

В свеченьи огненных столбов

У небом избранной постели.

И в хаосе земных частиц

Мы обретали плоть и душу

С желаньем перелётных птиц

Вернуться на родную сушу.

И влагу источала твердь,

Чтобы, исчезнув, вновь подняться…

А в день седьмой Лукавый Зверь

Учил нас словом изъясняться».

— Вам удалось живописными средствами передать интонацию стихотворения, выделяя некоторые строки и колористически, и графически, тем самым ставя смысловые акценты.

— Эта работа была даже у Владыки Иоанна в митрополии. Когда я ему прочла это стихотворение, он сразу сказал: «Это же об Адаме и Еве!». На самом деле много чего о них… О рождении любви как планеты. И искуситель-зверь, конечно. Эскиз к этой работе делала тоже достаточно долго, а когда приступила уже к самому ткачеству, то восемь-девять месяцев заняло творение. Любая работа должна вызреть.

Сам гобелен технически не просто выполнен, здесь есть часть будто печатного текста, часть рукописного, переходы из цветов, как вы уже заметили. Ко мне в Питере подошёл мой хороший знакомый — профессор — и спросил, можно ли будет ему своим студентам показывать мой гобелен как пример работ со шрифтом? Конечно, можно. Всё равно до конца никто ничего не разгадает.

— А ещё один гобелен висит в Белгородском государственном университете, если я не ошибаюсь? Знаю, что с ним тоже была интересная история связана. Что на нём изображено?

— На гобелене изображены основное здание БелГУ, фрагмент исторического здания, в котором находится теологический факультет, а также архивная карта уездного Белгорода 1785 года — тот участок, где сейчас находится университетский комплекс БелГУ. В центре композиции — тексты из удивительного памятника русской педагогики и книгопечатного искусства 17-го века — «Букваря» Кариона Истомина.

Это была сложная и интересная задача, я такие люблю. Я начала думать: ну, университет, ну, первая ассоциация — Ломоносов. Начала углубляться в эту тему, смотреть, читать и в процессе поиска узнаю о букваре Кариона Истомина. Он фактически наш земляк, курянин, но на тот период это была единая губерния. Он сюда приехал, был иеромонахом Чудова монастыря и занимался просвещением. И я рассказала на заседании совета о нём, предложила такой вариант. И они утвердили его. Это всё о том, что вначале было слово. И все мы знаем, какое это слово.

— А откуда появился образ молодого человека на этом гобелене?

— Когда принимали эскиз, единогласно все увидели образ Архангела Гавриила, покровителя университета. Даже он сел учиться. И на этой версии мы остановились. Он несёт благую весть и, возможно, он её и транслирует, когда пишет на гобелене…

— Ольга Александровна, я знаю ещё об одной грани вашей деятельности. Расскажите, как вы решили плести маскировочные сети для фронта? Что вас подвигло на это?

— Когда началась СВО, я тоже, как и все, задумалась, как и чем я могу помочь? И эта идея во мне жила, тлела, если можно так сказать. И знаете, когда точка для плетения была открыта в любимой филармонии, то всё совпало. И моя любовь к искусству, умение работать руками, и желание помочь нашим ребятам. Да, я не так долго пробыла там с волонтёрами. У меня много работы было помимо этого, сложно было совмещать. Но я влилась, у нас был прекрасный коллектив, мы общаемся до сих пор.

— И после этого появилась серия ваших работ о девушках-волонтёрах?

— Да, это серия портретов «Наследники Арахны», два из которых «Елена. Позывной Атаман» и «Наташа. Позывной Зефирка» представлены в юбилейной экспозиции. Они такие смелые, самоотверженные.

Знаете, без таких людей было бы сложно и тогда, и сейчас, они могут дать то, что в настоящий момент является самым нужным. Они очень вдохновляют, хочется делать что-то по-настоящему полезное, важное.

Ксения МЕДВЕДЕВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

СПРАВКА НБ

Ольга Попова родилась в Москве. Позже с семьёй переехала в Белгород, где окончила школу.

В 1983 году окончила Московский технологический институт, художественный факультет (отделение художественного текстиля), после чего вернулась в Белгород.

Работает в техниках гобелена, акварели, пастели, офорта, литографии, в области монументального текстиля (театральные занавесы), книжной иллюстрации.

Произведения украшают интерьеры общественных зданий города Белгорода и области, а также хранятся в БГХМ и частных собраниях городов России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Бельгии, Великобритании, Германии, Голландии, Польши, Франции, Чехии.

C 1993 года — член Союза художников России.

С 1998 по 2008 годы — председатель правления БРО ВТОО «СХР».

Ольгой Поповой созданы занавесы для основной сцены Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина и Белгородского государственного театра кукол.

Награждена благодарностью Министра культуры РФ, знаком Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство», золотой медалью и дипломом имени В.И. Сурикова, дипломами ВТОО СХР, медалью Союза художников Беларуси «За развитие белорусского изобразительного искусства».