Великая Отечественная война — событие, о котором невозможно вспоминать без слёз. Нет такого человека, которого она бы не затронула. Из уроков истории мы знаем, что победу в войне приближали не только взрослые, но и дети. Среди них моя прабабушка Клавдия Яковлевна Ларина, которой на момент начала войны было всего 11 лет. Это её воспоминания.

«В 1936 году, в июле месяце, мы всей семьёй отправились из Тамбовщины в Узбекистан, город Маргилан Ферганской области, туда направлялся мой папа с бригадой плотников — в помощь братскому узбекскому народу. Город, в котором мы поселились, был небольшой, одними из немногих достопримечательностей его были шелкомотальная фабрика, чудесные сады, виноградники и хлопковые поля в окружении фруктовых деревьев. Народ узбекский очень дружелюбно нас встретил, мы играли с местной детворой, ходили вместе в детсад, учились в школе, купались в арыке, учили их язык, а они учили наш.

Русская школа была одна, её построили в 1937 году, и в этом же году я пошла в первый класс. Я любила школу, с удовольствием участвовала в школьной самодеятельности, хорошо и старательно училась. Меня всегда хвалили, ставили в пример. Это были самые счастливые годы моего довоенного детства.

Семья у нас была большая — шестеро детей, бабушка и папа с мамой. Старшими были три сестры, младшими — три братика. Игрушек особых у нас не было, кроме стружки из-под папиных фуганка и рубанка. Из неё мы плели косы, делали бусы, браслеты, а из отрезных деревяшек строили домики.

1941 год. Июнь. Стоит жара. Я окончила четвёртый класс. Мама попросила сбегать в магазин за молоком для малыша. Бежать нужно было мимо почты. Подбежала — и ничего не могу понять. Собралась огромная толпа, тишина мёртвая, только из репродуктора раздаётся чей-то тревожный голос, вещая о том, что без объявления войны на нас напала фашистская Германия. Позже я узнала, что эту речь произносил Вячеслав Михайлович Молотов. Он обращался к нашему народу, чтобы мы сплотились и дали отпор врагу.

Война — это ужасно! Я не помню, купила ли тогда молоко, помню только, что, вернувшись во двор, увидела настоящий хаос. Все мужчины собрались идти в военкомат, за ними следом помчались ребята, только что окончившие десять классов и готовившиеся к школьному балу (он должен был состояться 25 июня), а не к войне. Женщины вопили в голос, плакали дети. Военком дал два дня отсрочки на сборы. На третий день мужчин грузили на полуторки и увозили по назначению. Женщин невозможно было оторвать от мужей и сыновей. Стоял сплошной стон и рёв, раздавались проклятия.

А враг рвался к Москве. Стали появляться первые беженцы. Хватая в охапку своих детей, они бежали от бомбёжек и пожаров на восток. Вскоре они появились и в нашем городе. Народ их тепло принимал, порой делился последним, а сирот усыновляли, по пять-семь человек брали в свои семьи.

Под Москвой и Волоколамском шли страшные бои. Враг рвался к Москве и Ленинграду. Наша армия несла большие потери. Летом 1942 года директор школы собрал всех старшеклассников и объявил, что школу надо готовить под госпиталь и делать генеральную уборку. К нам, в глубокий тыл, везут тяжелораненых солдат, многие из них обгорели в танках, самолётах, подорвались на минах, остались без рук, ног, потеряли зрение. Мы тут же все взялись за работу. Мальчики обметали потолки и перетаскивали мебель, девочки протирали стёкла, мыли полы, столы, стулья и завезённые кровати. Санитары дезинфицировали помещения. К концу дня всё было готово.

Примерно через час раздался вой сирены — везут раненых! Санитары быстро разместили их по палатам. Моя мама работала санитаркoй в больнице, и их по два дня обязывали работать в госпитале. Больше не выдерживали.

Силой духа и добрым сердцем обладал весь медперсонал, который с улыбкой и любовью подходил к искалеченным бойцам, заведомо зная, что ничем им помочь не может, лишь только на время облегчит их боль. И мы, совсем девчонки, приходили помогать сёстрам и санитаркам. Стирали окровавленные бинты, делали заготовки для повязок, кипятили воду, мыли полы в палатах, кормили тех, кто не мог этого делать самостоятельно. Раненые нас любили, делились своим пайком, просили, чтобы мы им читали стихи, пели песни. Даже слепые узнавали нас и звали по имени. Никогда не забуду молоденького лётчика Сашу Светлякова. Он горел в самолёте, но сумел спуститься на парашюте и повис на дереве. Остался без глаз, но живой.

А ещё мы, двенадцатилетние дети, помогали детям блокадного Ленинграда. Мы им паковали в специальные пакеты урюк, кишмиш, орехи, курагу. Не знаю только, доходили ли они до ребятишек, но мы очень старались.

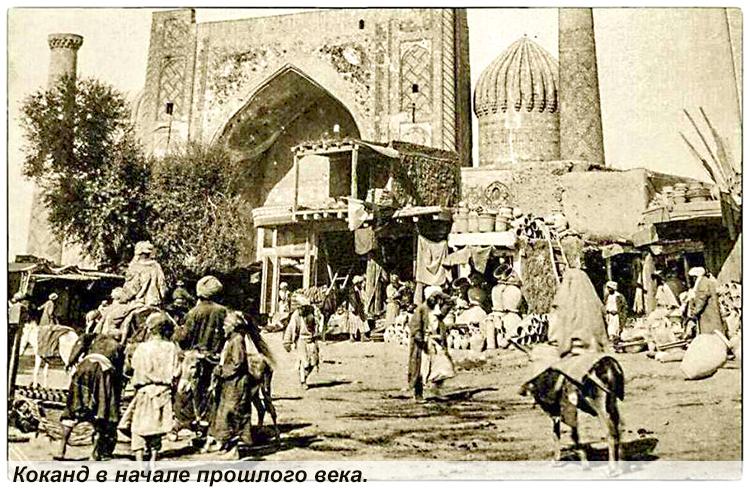

И всё врагу неймётся! Как только наши войска пошли в наступление, нам под город Коканд бросили саранчу. Дело в том, что в этом районе колосились чудесные поля пшеницы. Врагу их надо было уничтожить. Всем вручили повестки из военкомата, нам в срочном порядке нужно было явиться для отправки на борьбу с саранчой. При себе иметь сухой двухдневный паёк. Строем все учащиеся пешком пошли вдоль железнодорожного полотна по направлению в город Коканд, который находился на расстоянии около ста километров. С нами были наши учителя и пионервожатые, они смотрели за младшими ребятами.

Идти было жарко, уставали, ночевали на полустанках. До места мы добрались без происшествий, нас встретили, накормили супом с репой и тут же повели указывать нам места работы на пшеничных полях. Всем в руки дали хлысты с веревками, построили в шеренги на расстоянии хлыстов и научили, как гнать саранчу к концу поля, где был вырыт огромный ров, залитый водой с каким-то ядовитым раствором. Саранча в нём погибала. За месяц мы её уничтожили. На нас было страшно смотреть: обгоревшие, измождённые и полуголодные, так как кормили только в обед, а утром и вечером — чай с маленьким кусочком лепёшки. Но, слава богу, все остались живы.

И вот, наконец, погнали немцев с родной земли. Наши бойцы уже в Германии, уже флаг наш развивается над рейхстагом. Ура! Мы победили лютого врага! Словами невозможно передать боль, нанесённую врагами нашему народу, но сегодня все радуются. Улицы заполнены людьми. Они обнимаются, целуются, плачут. Вот она, долгожданная Победа! Госпиталь наш расформировали. После этого все вновь собрались в своей родной школе № 11. Из горкома пришло распоряжение — готовить учащихся к параду Победы. Всем девочкам сшили из красивого атласа платья, мальчикам — костюмы. Так были одеты все учащиеся города.

Парад был чудесный. Мы увидели победителей — солдат, которые шли по площади, чеканя шаг. Их осыпали цветами. Это было 9 мая 1945 года, и я, девятиклассница, иду со всем народом, ликую и горжусь его славой и мужеством».

«Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете», — писал Александр Твардовский. Прошло много лет после окончания войны. Уже многих её свидетелей нет с нами, но мы продолжаем чтить память тех, кто завоевал Победу. Давайте же скажем спасибо всем этим людям за то, что они сделали на фронте и в тылу, чтобы мы могли жить. Подвиг, который они совершили, не сравнится ни с чем, и память о нём будет жить в веках.

Арина КАРНАУХ

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ