В 1992 году известный белгородский краевед Александр Николаевич Крупенков (1951 — 2013) опубликовал в сборнике «Белогорье» статью «Не оскудеет рука дающего». В ней впервые за долгое время рассказывалось о жизни и деятельности Николая Ивановича Чумичёва — человека, весьма известного в Белгороде в XIX столетии. И до сих пор с ним связаны различные заблуждения, уходящие своими корнями в позапрошлый век.

Сын купеческий

По новому стилю Николай Чумичёв родился 21 мая 1779 года в Белгороде в семье купца 3-й гильдии Ивана Акимовича Чумичёва. Следует отметить, что в документах встречается двоякое написание фамилии — Чумичов и Чумичёв, но к середине XIX века возобладал второй вариант.

Чумичёвы были прихожанами церкви Успения Пресвятой Богородицы (Успенской или Успенско-Михайловской), поскольку именно в её метрических книгах зафиксированы многие события их жизни (рождение детей, венчание, смерть членов семьи). По данным белгородского краеведа Александра Лимарова, она располагалась в северо-западной части современного перекрёстка улицы Белгородского полка и Гражданского проспекта. 24 мая 1779 года в этом храме и был крещён новорождённый Николай Чумичёв, о чём сделана соответствующая запись в метрической книге.

Николай стал первенцем, либо первым из выживших (по причине высокой детской смертности) в семье Ивана Акимовича. Помимо него, у старшего Чумичёва было ещё три сына: Алексей, Василий, Иван. Чумичёв-старший вёл торговлю мёдом, воском и другими товарами. К 1803 году он был причислен ко 2-й купеческой гильдии и занимал в городском магистрате пост бургомистра (избираемое населением города лицо для присутствия на общих собраниях в думе и для наблюдения за нуждами города, а также глава сословного суда).

Согласно записи в разделе о бракосочетавшихся метрической книги Успенской церкви за 1796 год от 8 мая венчался «сего приходу купец Николай Иванов сын Чумичёв с девицей Анною купца Василия Степанова сына Набатовой дочерью оба первым браком, от роду жениху лет семнадцать, а невесте шестнадцать лет». Тем самым он стал считаться взрослым человеком и получил возможность самостоятельно заниматься делами.

Из купцов — в почётные граждане

В начале XIX столетия дела у братьев Чумичёвых, судя по всему, шли хорошо. Согласно «Списку белгородским купцам, пожертвовавшим во время военных обстоятельств на ополчение» во время Отечественной войны 1812 года купцы 2-й гильдии братья Чумичёвы дали свыше 1200 рублей. Вместе с другими купцами Белгорода Николай Чумичёв также согласился внести средства за подготовленные в Курской губернии повозки с разными припасами для подвижных армейских магазинов.

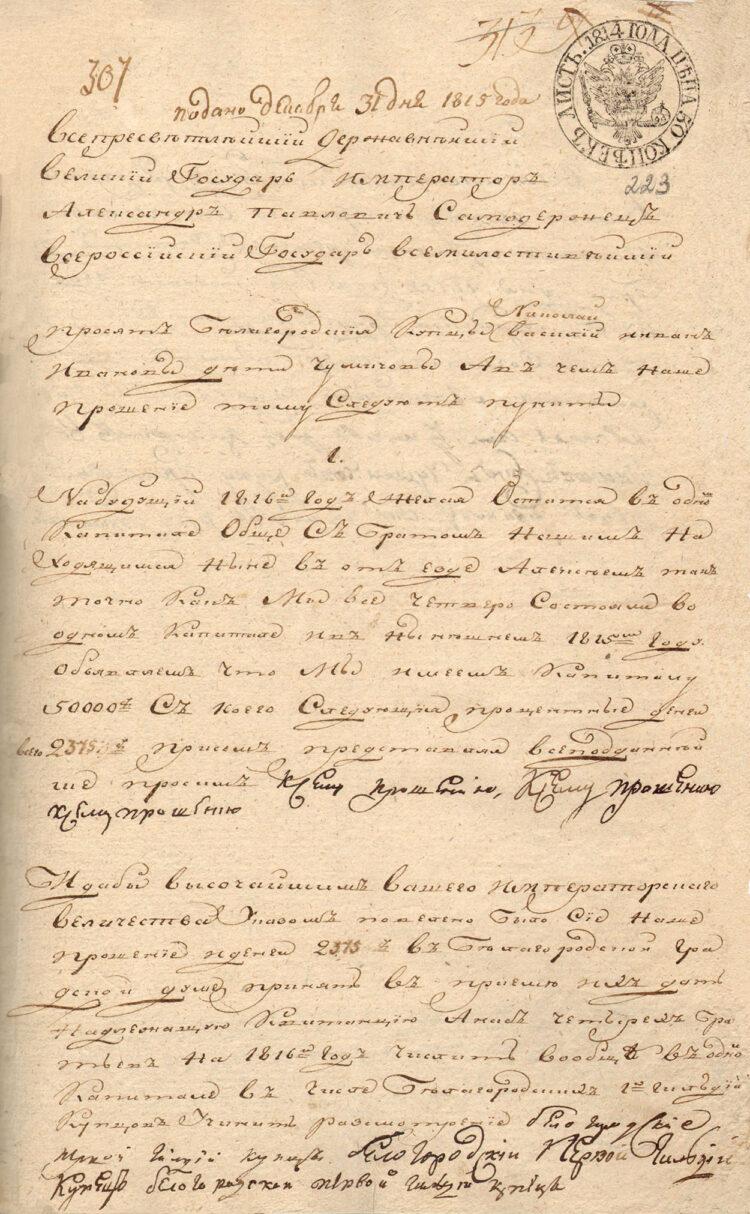

12 января 1816 года братья Чумичёвы подали в Белгородскую городскую думу прошение на имя императора оставить их в числе купцов 1-й гильдии, объявив, что их общий капитал составлял 50 000 рублей. Данное прошение было удовлетворено, в книге Белгородской городской думы об объявленных гильдейцами капиталах за 1816 год братья Чумичёвы числились купцами 1-й гильдии.

Однако уже в 1821 году по данным обывательской книги купцов Белгорода все четыре брата были купцами 2-й гильдии и имели каждый своё дело. В данном документе о себе Николай Чумичёв сообщал следующее: «Женат на купецкой дочери Анне Васильевой дочери Набатовой. У меня дети: сыновья: Фёдор 23, Илья 21. У Фёдора жена Прасковья, 18 [лет], у него ж [сын] Николай, дочь Екатерина, 2 года. Дом имею Белгорода во 2-й части каменной, двухэтажной, где я жительство имею с пристройками, воскобойную баню, да в гостином дворе 12 лавок вообще с братьями моими Алексеем, Василием и Иваном, да особой деревянной дом обще с братьями во 2-й части, других строениев, земель наследственных и покупных не имею. Живу в Белгороде. Торг произвожу в Санкт-Петербурге говяжьим и бараньим салом. В службе находился по выбору общества на трёхлетие с 1816 по 1819 год в Белгородском городском магистрате бургомистром».

Постепенно Николай Иванович расширял сферу своей деятельности. В 1821 году он приобрёл у купца Петра Тамбовцева участок земли, прилегавший к реке Северский Донец, напротив современного железнодорожного вокзала. На этом участке у Тамбовцева располагалась одна из первых белгородских шерстомоек. Стараниями Чумичёва предприятие стало приносить владельцу значительный доход. Согласно списку белгородских купцов по гильдиям за 1829 год Николай Иванович уже вёл оптовую торговлю салом, скотом, кожами, жиром, воском, мёдом и икрой.

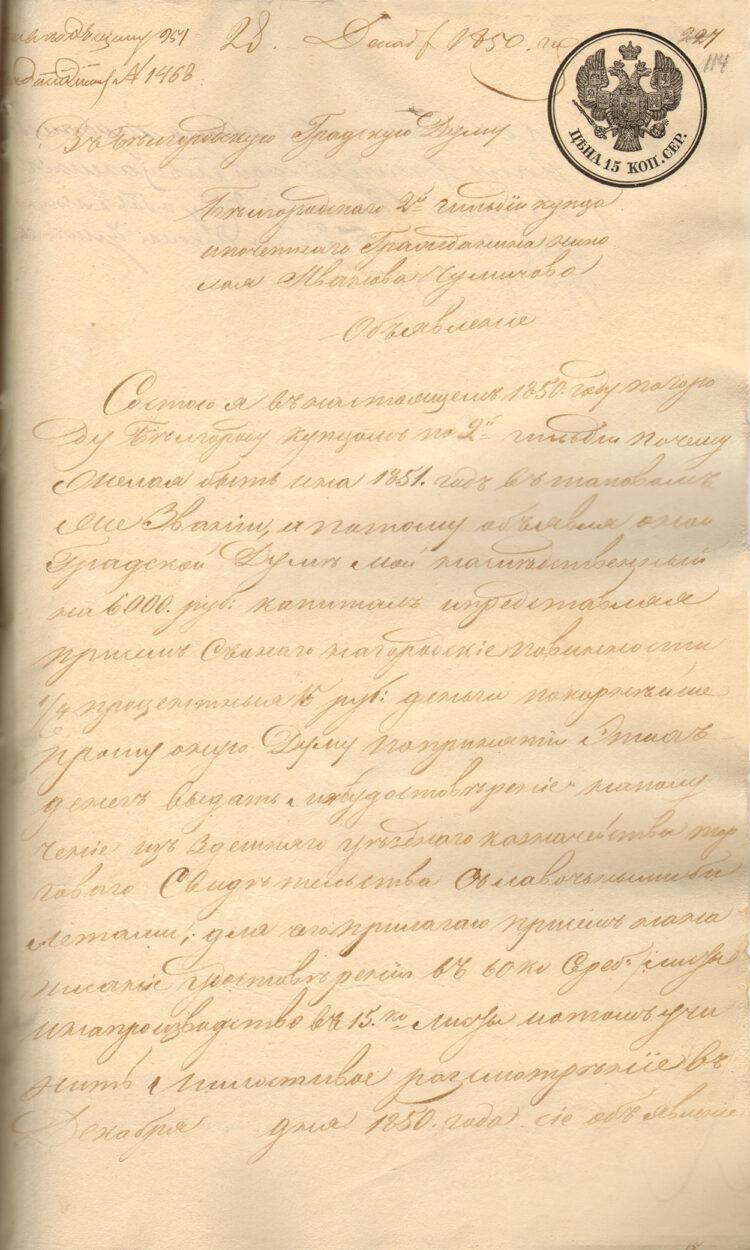

В 1834 году Чумичёв получил права почётного потомственного гражданства, то есть стал принадлежать к привилегированному городскому сословию Российской империи. Его дела шли успешно. В объявлении, поданном в Белгородскую городскую думу 9 января 1851 года, купец 2-й гильдии Чумичёв сообщал, что его наследственный капитал составлял 6000 рублей. Одновременно он гарантировал уплату необходимых пошлин на городские нужды и просил думу содействовать в получении из уездного казначейства торгового свидетельства и лавочных билетов. К 1851 году в собственности Чумичёва, помимо сального завода, находилось 3 дома в Белгороде, 3 лавки в гостином ряду, водяная мельница и шерстяная мойка на Северском Донце, земельный участок с лесом площадью более 944 гектаров — Кореньская Дача (на территории современного Шебекинского городского округа). В Кореньской Даче находилось небольшое кустарное предприятие — воскобелильный завод, занимавшийся очисткой и побелкой воска и изготовлением свечей. Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по Курской губернии к 1862 году чумичёвский завод включал 2 двора и 4 жителя (троих мужчин и одну женщину).

По данным Александра Лимарова, дом Николая Чумичёва располагался на Старомосковской улице (ныне улица Попова), рядом с Гостиным двором. В начале XX века в этом здании располагалось реальное училище, именно в этом качестве оно запечатлено на фотографии того времени. Бывший дом Николая Чумичёва был разрушен в годы Великой Отечественной войны.

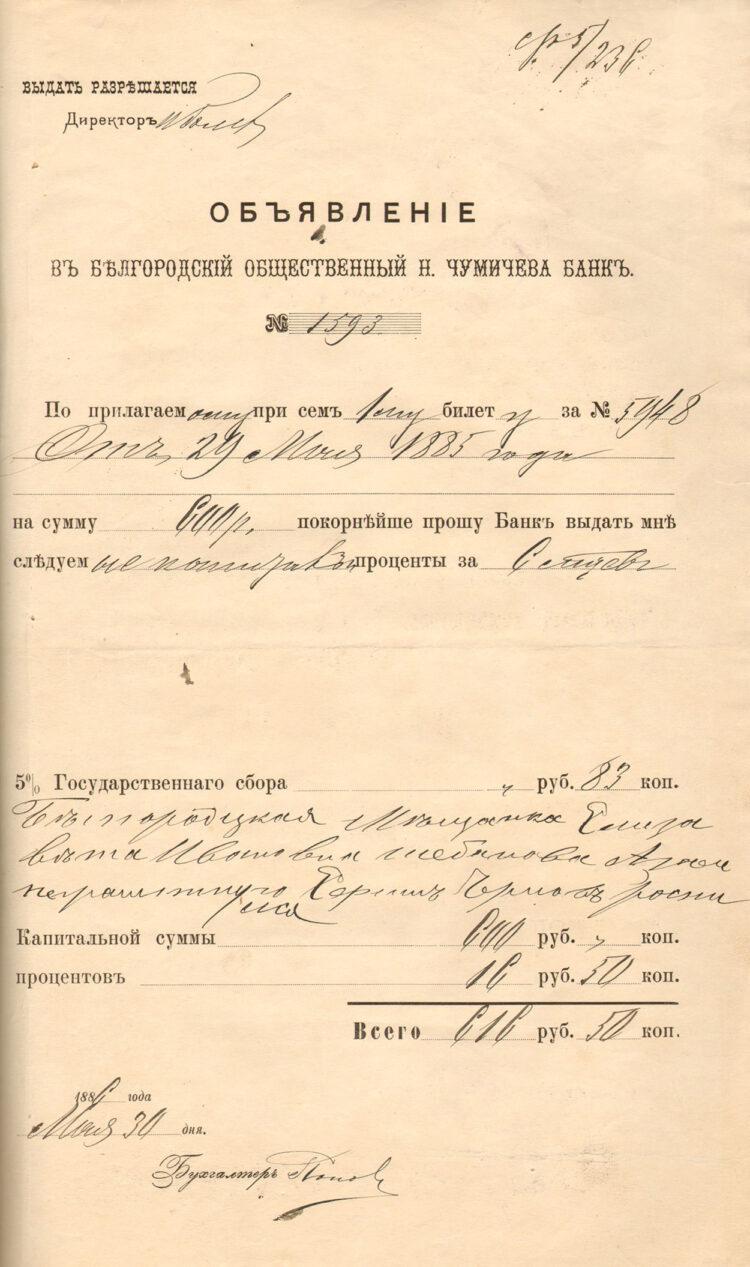

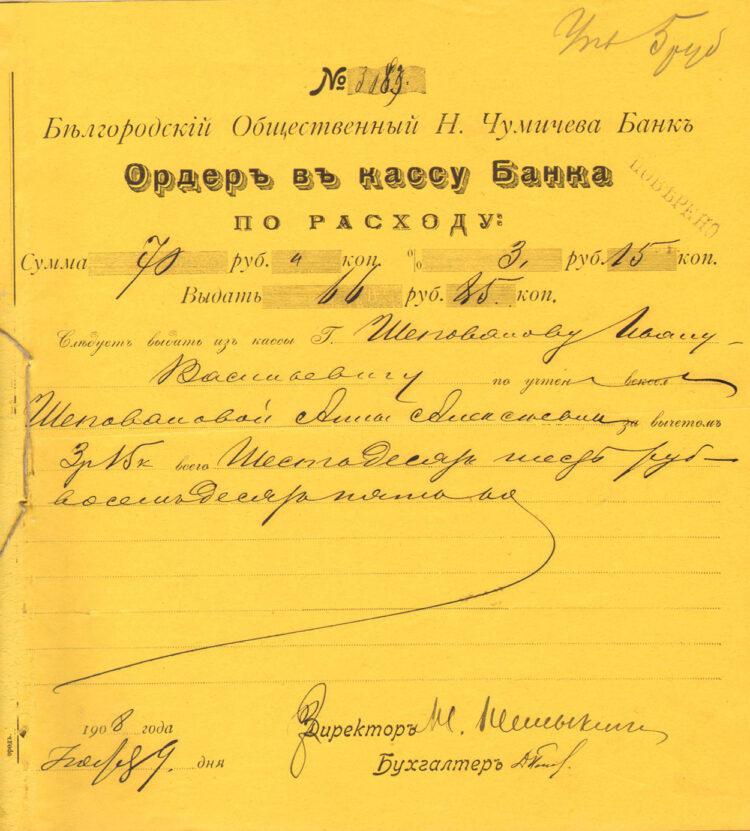

Первый банк Белгорода

В историю Белгорода Николай Иванович Чумичёв вошёл и как основатель городского Общественного банка. 18 февраля 1862 года вступило в силу «Положение о Городских Общественных Банках». Согласно ему в городах Российской империи с разрешения Министерства финансов и Министерства внутренних дел могли быть учреждены общественные банки с основным капиталом не менее 10 000 рублей. Банки состояли при местных городских думах (или заменяющих их учреждениях) «под ответственностью и наблюдением городского общества», перед которым и должны были отчитываться в своих действиях.

Новым законодательным актом не преминул воспользоваться Чумичёв и в том же 1862 году начал подготовку к открытию банка. О её ходе даёт представление письмо управляющего Министерством финансов Михаила Рейтерна министру внутренних дел Петру Валуеву от 16 сентября 1862 года. С предложением учредить Общественный банк Чумичёв обратился к «городскому обществу» Белгорода. С этой целью он пожертвовал 100 000 рублей в качестве основного капитала. После одобрения предложения городским обществом и составления устава банка соответствующее прошение было направлено курскому губернатору Владимиру Дену. Губернатор в свою очередь обратился с ходатайством к министру финансов. Затем проект для согласования был направлен министру внутренних дел.

Банк учреждался на следующих основаниях: 1) основной капитал составит пожертвованная Чумичёвым сумма (100 000 рублей); 2) банку присваивается наименование «Общественный банк Николая Чумичёва в г. Белгороде»; 3) банку предоставляется право проводить следующие операции: приём вкладов, учёт векселей, выдача ссуды под залог товаров, а также движимого и недвижимого имущества; 4) при проведении данных операций и других действиях банк будет руководствоваться «Положением о Городских Общественных Банках» от 6 февраля 1862 года; 5) должность директора банка, по желанию учредителя, будет предоставлена белгородскому купцу 2-й гильдии Николаю Слатину; 6) за вычетом от 10 до 20 % прибылей на составление резервного капитала и необходимых расходов на содержание банка, остальная часть прибылей должна была употребляться на благотворительные цели.

27 октября 1862 года Белгородский Городской Общественный Николая Чумичёва банк был официально учреждён, а 1 марта 1863 года начал свою работу. Расположился банк на втором этаже главного административного здания Белгорода, в котором находились городская управа и городская дума. Ныне в этом здании по Гражданскому проспекту, 50 находится Строительный колледж.

Согласно отчёту банка за 1881 год общий оборот операций, проведённых за год, превышал 19 000 000 рублей. Основной капитал банка составлял 200 000 рублей, а резервный (запасной) — более 14 000 рублей. Банк принимал на хранение бессрочные вклады (их общая сумма превышала к 1 января 1882 года 500 000 рублей), срочные вклады сроком от 1 года до 12 лет под 5 — 5,5 % годовых (почти 1 000 000 рублей к 1 января 1881 г.) и вечные вклады (таковых было более 85 000 рублей). Банк проводил операции и с векселями. В 1881 году общая сумма этих операций превысила 2 700 000 рублей. Он также выдавал ссуды под залог: процентных бумаг, драгоценных вещей, товаров, недвижимого имущества на срок от 1 до 12 месяцев (процент зависел от срока вклада и вида залога).

Благотворительная деятельность

Николай Иванович пользовался большим уважением населения Белгорода. Он дважды избирался на пост бургомистра и городского главы (глава городского общественного управления). Он также прославился как благотворитель. По данным Александра Крупенкова, большой известностью в Белгороде и во всей Курской губернии пользовались церковные колокола, отлитые на средства купца. Они отличались приятным звоном, большими размерами и весом. Два колокола (каждый из которых весил свыше 18 тонн) по его заказу были изготовлены в Харькове на заводе Рыжовой для Знаменского монастыря в Курске и Свято-Троицкого собора Белгорода.

Согласно распространённой версии в 1838 году Николай Чумичёв якобы в память умершей жены пожертвовал средства на строительство в северо-восточном углу ограды Рождество-Богородицкого женского монастыря тёплой церкви во имя Зачатия Святой Анны. Однако согласно записи в метрической книге Успенско-Михайловской церкви «купеческая жена Анна Васильева дочь Чумичёва» скончалась от паралича 28 февраля 1844 года в возрасте 64 лет. По данным другой метрической книги этой же Успенско-Михайловской церкви, 17 июня 1837 года в возрасте 46 лет от чахотки умерла «вдова купчиха Анна Васильева дочь Чумичёва», т. е. полная тёзка жены Николая Ивановича. Именно это обстоятельство и привело к путанице, Николай Иванович вполне мог дать некоторую сумму на строительство церкви, но она была построена ещё до смерти его жены, а не для увековечения её памяти. Супруга Николая Чумичёва была похоронена на Старом кладбище Белгорода, её надгробие сохранилось до нашего времени. Хотелось бы отметить, что на могильной плите указана не дата смерти Анны Васильевны Чумичёвой, а дата её погребения — 19 февраля (2 марта по новому стилю) 1844 года.

Ежегодно Николай Иванович выделял 400 рублей беднейшим гражданам города Белгорода к Рождеству и Пасхе, столько же — на приданое четырём беднейшим девицам белгородского купеческого или мещанского общества (преимущественно из круглых сирот) и 200 рублей — на уплату повинностей и податей за беднейших мещан города Белгорода.

В 1866 году Чумичёв создал общественную богадельню. Для её организации он пожертвовал свой дом со всеми строениями и прилегающим земельным участком свыше 7400 кв. м. Общая стоимость пожертвованного имущества составляла более 2500 рублей. Располагалось Общественная имени Николая Чумичёва богадельня (именно так она именовалась официально) на левой стороне Корочанской улицы (ныне Гражданский проспект), неподалёку от её пересечения с Михайловской улицей (современная улица Белгородского полка). Устав богадельни был высочайше утверждён 7 сентября 1866 года. Изначально богадельня была рассчитана на содержание 40 человек граждан города Белгорода обоего пола и отставных нижних чинов, которые не могли самостоятельно прокормиться. В дальнейшем она продолжала расширяться. К началу 1872 года в ней проживало уже 64 человека обоего пола, а в 1876 году — 69 человек .

Почётный потомственный гражданин Николай Иванович Чумичёв ушёл из жизни 21 января 1869 года в возрасте 89 лет. Он был похоронен рядом со своей супругой, которую пережил почти на четверть века.

Как отмечает Александр Лимаров, из-за ошибки корреспондента «Курских губернских ведомостей» М. Герасимова, написавшего в своей заметке после смерти Николая Ивановича, что «почти столетняя жизнь его, как человека и гражданина, не бесплодно протекала», получила распространение неверная информация о датах его жизни. Длительное время датой его рождения назывался 1770 год.

К сожалению, могила Чумичёва не сохранилась до наших дней, не осталось ни одного его изображения или фотографии. На долгие годы изгладилась и память о нём. Но 1 июля 2004 года администрация Белгорода своим постановлением переименовала одну из центральных улиц областного центра — Красина — в «улицу Николая Чумичова». При этом был использован более старый вариант написания фамилии.

Сегодня, 245 лет спустя, мы с полным правом можем вести речь о том, что деятельность Николая Ивановича Чумичёва — замечательный пример для современных предпринимателей.

Алексей БОНДАРЕНКО,

директор Государственного архива Белгородской области

Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ,

главный специалист отдела использования архивных документов ОГКУ «ГАБО»

ФОТО ИЗ ФОНДОВ ГАБО И МАРИНЫ МИНДОЛИНОЙ